「ハリコフ大戦車戦」は、1991年に「モンスターメーカー」等のカードゲームで有名な翔企画から発売された「SSゲーム」の一つです。「SSゲーム」とは、A3マップと120個程度のコマ(ユニット)を用いたシミュレーションゲームの総称で、2次大戦のゲームを中心に20タイトル程度のラインナップをそろえていました。

「ハリコフ大戦車戦」は、1991年に「モンスターメーカー」等のカードゲームで有名な翔企画から発売された「SSゲーム」の一つです。「SSゲーム」とは、A3マップと120個程度のコマ(ユニット)を用いたシミュレーションゲームの総称で、2次大戦のゲームを中心に20タイトル程度のラインナップをそろえていました。このゲームたちはかなりの「くせ」を持ったゲームが多く、本ゲームもルール上のひねりが多々あります。

ハリコフ大戦車戦は第2次大戦中の第3次ハリコフ会戦(1943/2/2〜3/18)をシミュレートしています。第3次ハリコフ会戦は、ハリコフ周辺で抵抗を続ける独軍を、ドニエプル川東岸で包囲殲滅する目的で始まりました。この作戦は「星」作戦と呼ばれ、ポポフ中将率いる「正面軍機動集団」とハリトノフ中将率いる「第6軍」、そしてルイバルコ中将率いる「第3戦車軍」を基幹とする5個軍が、ドネツ川を防御線に堅守する独軍に襲いかかったのです。

これに対し、独軍の指令官・マンシュタイン元帥は「後手からの一撃」と名付けた反撃計画を立案しました。この作戦は一旦部隊を西方へ退却させ、ソ連軍の攻撃限界線にて麾下の装甲師団をもって反撃に転ずると言うものでした。

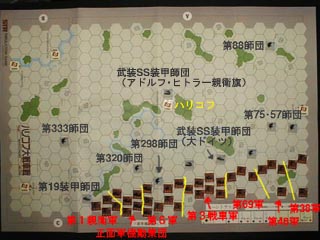

ゲームは右図のマップで行われ、北はクルスクから南はサポロジェまでを含んでいます。1ヘクスは約18kmに相当し、1ターン5日・計9ターンで行われます。1ターンは「補給確認>ソ連軍移動>独軍対応移動>戦闘>独軍移動>戦闘」の順で進んでいきます。ここで注目なのが、独軍の移動は2回行えることです。独軍はソ連軍に対し指揮系統が柔軟で、機動戦を得手としていました。このルールはその戦術能力の高さをシミュレートしていると考えます。また、このゲームの戦闘は「マストアタック(攻撃可能なユニットは必ず攻撃に参加しなければならない)」のため、優秀な部隊が接敵し不利な攻撃を強要することが可能です。このため、序盤は圧倒的に兵力が不足している独軍も、何とかソ連軍の攻撃をかわすことが可能となります。

勝利条件は最終ターン終了後、部隊の除去数と都市の保持数を比較、多い方が勝利というものです。

右図は1ターン開始時の部隊配置です。ソ連軍の圧倒的な兵力をいかにかわしつつ戦線を構築するかが独軍の戦略となります。対してソ連軍は、その豊富な兵力を用いて独軍の戦線を突破しなければなりません。ただ独軍は単線防御に近い戦線しか構築できませんから、1ヶ所でも戦線が破れると、全戦線に渡って防御ラインが崩壊する可能性があります。独軍の援軍が到着する4ターンまでの戦果が勝敗を分けると言っても過言ではありません。

右図は1ターン開始時の部隊配置です。ソ連軍の圧倒的な兵力をいかにかわしつつ戦線を構築するかが独軍の戦略となります。対してソ連軍は、その豊富な兵力を用いて独軍の戦線を突破しなければなりません。ただ独軍は単線防御に近い戦線しか構築できませんから、1ヶ所でも戦線が破れると、全戦線に渡って防御ラインが崩壊する可能性があります。独軍の援軍が到着する4ターンまでの戦果が勝敗を分けると言っても過言ではありません。